Slow-Thrust Technik (Artikel aus der Fachzeitschrift „Osteopathische Medizin“)

Kilian Dräger*

Vorstellung einer neuen, so genannten Slow-Thrust Technik

Die Slow-Thrust Technik ist eine Low Velocity, Low Amplitude Technik, welche für die Gelenke der Wirbelsäule und Peripherie eingesetzt wird. Mit dieser Technik kann man ähnlich wie mit einer HVLA-Thrust Technik (High Velocity, Low Amplitude Technik) artikuläre Dysfunktionen normalisieren. Die Slow-Thrust Technik verbindet eine mechanische Vorgehensweise über einen fascialen Ansatz mit der inhärenten Dynamik des Gewebes.

Obwohl die Technik sich hervorragend zur Normalisierung einer artikulären Dysfunktion eignet, muss der Zielpunkt der Technik nicht bei zwei ossären Partnern liegen, sondern kann auch auf andere Gewebearten abzielen, zum Beispiel Gefäßstrukturen oder Bindegewebsschichten. Der ausgeübte Strain-Spin (ein Zug mit gleichzeitiger Drehbewegung) kann auf jede gewünschte Struktur normalisierend eingestellt werden.

Über eine Bewegung die fascial betont ist, wird den zwei Gelenkpartnern, ähnlich wie bei einer kinematischen Normalisierung des talocalcanearen Gelenkes, wieder zu einer freien Funktion verholfen. Die Bewegung wird dabei langsam ausgeführt.

Integration und Synthese

Die Slow-Thrust Technik eignet sich gut zur Integration verschiedener osteopathischer Arbeitsbereiche. Sie ist ein Bindeglied für eine Synthese von insbesondere mechanischer Technik und der primärrespiratorischen Arbeit (craniosacrale Osteopathie). Man kann während des Behandlungsablaufes das körperliche Bedürfnis nach Lösung direkt und synchron beantworten. Der externe Stimulus ist so angepasst, dass der auf verschiedenen Ebenen ablaufende Lösungsprozess dem inhärenten körperlichen Bedürfnis entspricht. Der Slow-Thrust stört die ablaufenden therapeutischen Prozesse nicht, ein in tiefer Entspannung liegender Patient wird nicht durch den „harten“ Übergang zur mechanischen Ebene alarmiert, wie man es sonst oft bei HVLA-Thrust Techniken erleben kann. Man meidet generell das Hervorrufen von Abwehrspannung. Somit mag der Slow-Thrust ein Einstieg zu weiterem Behandlungspotential sein.

Es ist öfters zu beobachten, dass als Nachwirkung einer osteopathischen Behandlung ein Patient durch einfache Spontanbewegungen eine Normalisierung von Gelenken erreicht. Bei der Slow-Thrust Technik führt der Osteopath solche „Spontanbewegungen“ für den Patienten während der Behandlung aus, so dass der Behandlungsablauf beschleunigt und erweitert wird. Man sollte die Lösung von mechanischen Dysfunktionen weitest möglich betreiben und unterstützen, um die Erfüllung des primären Anliegens des Organismus zu ermöglichen, nämlich eine Reintegration der gestörten Funktionsebenen in ein harmonisches Ganzes.

Beobachtung und Entwicklung

Die Slow-Thrust Technik ist durch Beobachtung entstanden, wie der Körper selbst seine mechanischen Dysfunktionen beseitigt. Ein morgendliches sich Recken und Strecken ist wohl allgemein bekannt, wird aber nicht gezielt und selektiv in einer Behandlung genutzt. Das Wissen des Körpers, das heißt sein Bedürfnis sich zu strecken und damit ein Gelenk zu befreien, wird von Patienten üblicherweise als gegeben hingenommen und nicht bewusst analysiert. Diese Analyse ist aber die Aufgabe des Osteopathen. Die Beobachtung dessen, wie der Körper mit Problemstellungen umgeht, macht eine Fortentwicklung der Osteopathie sowie eine Entwicklung „neuer“ Techniken möglich. Dies geschieht ebenso in der Bionik, einem technischen Forschungszweig, in dem Lösungsansätze nach Vorbildern der Natur gesucht werden. Die neu gefundenen osteopathischen Techniken stellen jedoch das gleiche (alt-)bekannte osteopathische Prinzip wieder auf neue Weise dar. Dieser Vorgang der Weiterentwicklung wurde in schöner Weise von Prof. Dobos formuliert: ‚Tradition ist nicht Anbetung der Asche, sondern Weitergabe des Feuers.’

Diagnostik, Einsatzbereich und Fehler

Slow-Thrust Techniken werden überwiegend bei artikulären Dysfunktionen eingesetzt. Der Befund zeigt einen erhöhten artikulären / periartikulären Tonus. Auch wenn eine verminderte Amplitude ein Zeichen einer Restriktion ist und damit eine Dysfunktion anzeigt, ist sie für diesen Behandlungsansatz eher von mittelbarem Wert, um den hypertonen Bereich zu finden.

Wenn während einer Behandlung der globale Hypertonus gesenkt wird, kann man besonders gut restriktive hypertone Bereiche herausfiltern. Der Slow-Thrust fügt sich in solch ein Verfahren bestens ein. Es sollte aber möglich sein, den muskulären Tonus bei einem Patienten psycho-neuro-motorisch herabzusetzen. Zum Beispiel wäre bei einer Spastik eine neuromuskuläre Vorbereitung mit anschließender arthrokinematischer Mobilisation vorzuziehen. Andererseits ist die Slow-thrust Technik auch dazu geeignet einen globalen Hypertonus herabzusetzen. Da der Effekt auf einem sensomotorischen Prozess zu beruhen scheint, mögen schlaffe Lähmungen ein Grund zur Vorsicht beziehungsweise Zurückhaltung sein, wie es ebenso für einen HVLA-Thrust gilt.

Ein Aneurysma, insbesondere bei HWS Techniken, sollte ausgeschlossen sein. Allerdings ist das Risiko einer Ruptur für solche Patienten auch bei anderen Spontanbewegungen gegeben. Ansonsten gelten die als bekannt vorausgesetzten Kontraindikationen einer Gewebemobilisation.

Weit verbreitet ist der Fehler, dass man zuviel Kraft bei zu wenig sensorischem Aufnahmevermögen einsetzt. Dadurch arbeitet man gegen den Widerstand des Körpers, was auch diese Technik weniger effektiv macht oder sie ganz misslingen lässt. Die meisten unerwünschten Behandlungsreaktionen sind auf eine Missachtung von mehr oder weniger subtiler Abwehrspannung bei mechanischen Techniken zurückzuführen.

Auch wenn es selbstverständlich sein mag, sei doch noch einmal darauf hingewiesen, dass man Techniken nicht allein nach theoretischer Lektüre ausführt, sondern immer eine praktische Unterweisung als Basis haben sollte. Auch wenn diese Technik einfach durchgeführt werden kann, sollte man sich stets der eigenen Verantwortung gegenüber dem Patienten bewusst sein. Bei Fragen bezüglich der praktischen Übung kann man sich an den Verfasser wenden.

Einzelne Schritte

1.Man beobachtet das Entstehen eines fascialen Fokus im Körper. Der fasciale Fokus fixiert eine artikuläre Dysfunktion. Diese feine fasciale Fokussierung auf den periartikulären Spannungsanstieg, bei bleibender fascialer Dynamik, ist ein Indikator für den Behandlungsbedarf des Gelenkes, für das Bedürfnis des Organismus nach einer Lösung der Läsion. Ohne diese Bereitschaft des Körpers ist die Technik kaum erfolgreich durchzuführen. Diese subtilen Spannungen und Bewegungsaktivitäten im gesamten Körper wahrzunehmen ist eine ständige Herausforderung.

2.Man beobachtet das Gewebe bei der Direction of ease und setzt die Gewebequalität des neutralen Zustandes als Fulcrum ein. Unter anderem behält man diesen niedrigen Tonus bei.

3.Man führt eine dreidimensionale spiralförmige Bewegung durch. Eine Bewegungskomponente (Rotation, Flexion/Extension, Lateroflexion) mag dabei führend sein. Die Bewegung wird sowohl osteokinematisch wie arthrokinematisch geführt. Es ist eine Art Exzenter-Bewegung, eine Bewegung einer nicht planen und asymmetrischen 8, die oft zuerst in die Dysfunktionsrichtung und dann in die Korrekturrichtung geht. Wesentlich ist es, die gesamten fascialen Spannungen aufzusammeln und noch präziser auf das Gelenk zu fokussieren. Dabei kann es nötig sein, die Bewegungsschleife mehrmals zu wiederholen und dabei eventuell ganz neue Bewegungsrichtungen einzubeziehen. Bei diesem Vorgang erreicht man noch nicht notwendigerweise eine motorische Grenze. Dabei sollte auch die spontane Atmung des Patienten als Kraft einbezogen werden. Eventuell wird dies auch mit einem Apnoe-Auftrag an den Patienten kombiniert. Im Behandlungsablauf richtig vorbereitet gelingt die Technik aber oft auch mit nur einer Bewegung.

4.Der eigene externe Krafteinsatz für die leichte und langsame Bewegung ist minimal. Es sollte auf keinen Fall ein Zwang auf das Gewebe ausgeübt werden.

5.Man soll ohne die Initiation einer Abwehrspannung an die Grenze des hypertonen Spannungsbereiches kommen. Diese Grenze wird nicht allein an der motorischen Grenze in der Korrekturrichtung gefunden, sondern kann auch in der Dysfunktionsrichtung oder anderen Bewegungsrichtungen gefunden werden.

6.Beim Erreichen der hypertonen Grenze befreit sich das Gelenk, so dass man fast von einer ‚no Amplitude“ Technik sprechen kann. Oft hört man dabei ein leises Knacksen. Richtig durchgeführt empfindet der Patient die Technik als adäquat, sanft und angenehm.

7.Das Prinzip der Slow-Thrust Technik ist eine Mischung aus neutraler und direkter Technik. Während man lokal gegen die motorische Grenze agiert und damit eine direkte Technik ausführt, ist es global gesehen eine neutrale Technik in die Direction of ease. Es gelten also die gleichen Prinzipien wie bei anderen neutralen Techniken. Um zur Durchführung eine globale Referenz zu erhalten, sollte man synchron verschiedene Ebenen beobachten. Die fasciale Ebene ist eine dabei ein bewährte Ebene, die wohl den Meisten hierbei einfach zugänglich sein mag. Mit anderen Worten, man beobachtet die überregionale / globale Reaktion auf die lokal durchgeführte SLow-Thrust Technik.

12

34

56

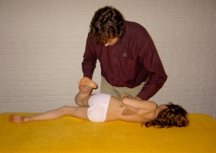

Bildserie 1-6: Beispiel eines Slow-Thrust für Th12.

Balance und Aufrichtung

Die Slow-Thrust Technik stützt die körperliche Einheit und vermindert Störfaktoren, die eine Balance und damit Raumorientierung stören. Damit richtet sich der Körper leichter auf, wodurch das Nervensystem, vielmehr der gesamte Komplex des psycho-neuro-endokrino-immunologischen Systems freier arbeitet (siehe Dräger, Deutsche Zeitschrift für Osteopathie, 3/2006, S. 17-23, Hippokrates Verlag). Aufrichtung ist sowohl ein äußerer wie innerer Prozess, eine ständige vitale Leistung des Menschen gegen die permanent einwirkende Gravitation.

Praktische Hinweise

Bei Kindern kann man diese Technik während der Behandlung zumeist spontan beobachten. Da diese meist nicht ruhig liegen bleiben, führen sie eine für sich angenehme Bewegung aus, mit dem Resultat einer lokalen artikulären Befreiung. Während bei Kindern grundsätzlich eher BLT (Balanced Ligamenteous Tension) - Techniken oder rein fasciale Techniken ohne Bewegung mit artikulärem Fokus angewandt werden, ist die Slow-Thrust Technik hierzu eine gute Ergänzung.

Der Slow-Thrust ist eine einfache, sanfte und angenehme Alternative zu den sonst von vielen so gefürchteten Thrust Techniken für die HWS, insbesondere bei Dysfunktionen der Kopfgelenke.

Gewöhnlich zeigen sich im Behandlungsverlauf neue Dysfunktionszentren, die man sehr zeitsparend behandeln kann. Oft kann man nach einem Shift des Körpers, bei einem Wechsel des therapeutischen Zugangs (Gehen des Osteopathen vom Becken zum Kopf), mit nur einer einzigen kurzen Bewegung - quasi im Vorbeigehen - ein Gelenk mit der Slow-Thrust Technik befreien. Dabei sind sowohl die peripheren Gelenke wie auch die zentralen Gelenke der Wirbelsäule gut zu lösen.

Die Technik besticht durch ihre Einfachheit. Sie ist leicht in der Ausführung und für Patienten angenehm.

Korrespondenzadresse:

Dr. med. Kilian Dräger D.O.

Beim Andreasbrunnen 7

20249 Hamburg

* Dr. med. Kilian Dräger D.O. ist Arzt und Osteopath.

Als einer der ersten Osteopathen Deutschlands hat er die 5 jährige osteopathische Ausbildung 1995 abgeschlossen. Er war für 8 Jahre Dozent einer Osteopathieschule (SKOM). Seit 5 Jahren ist er Dozent bei Fortbildungen postgraduierter Osteopathen. Er ist Dozent der Fortbildungsakademie der Ärztekammer Hamburg sowie der medizinischen Fakultät der Universität Hamburg.

Abgeschlossene Ausbildungen zum Physiotherapeuten, Shiatsu Therapeuten, Arzt und Osteopathen sowie Akupunkturfortbildungen stellen eine breite medizinische Bildung dar. Durch die Arbeit in der Kinderklinik, im Kreißsaal, der Inneren, Neurologie, Orthopädie, Chirurgie und Promotion an der psychosomatischen Abteilung hat er sich ein Erfahrungsspektrum zugelegt, welches seinen Patienten zugute kommt.

Gründungsmitglied und stellvertretender Vorstand der osteopathischen Kindersprechstunde in Hamburg, Vorsitzender der DÄGO (Deutsche Ärztegesellschaft für Osteopathie). Sein Anliegen ist es dabei, soziales Engagement, fachliche Kompetenz und osteopathische Tätigkeit zu verbinden und sich für das Wohl der Patienten und Kollegen einzusetzen.

Veröffentlichung unter:

Dräger, Kilian (2008):

Slow - Thrust Technik

Elsevier/Urban & Fischer, Osteopathische Medizin Vol. 1/08, 21-23